吃音(どもり)とは、さまざまな悩み症状の中でも特に理解が難しいものです。

専門職でも経験がないと容易には理解ができません。吃音への苦手意識のある方も多いと言われています。

まさに吃音で悩んでおられる方も自分の悩みに対処するためには適切な知識を得る必要があります。インターネットでは古い情報、商材の販売目的のページなどが氾濫し正しい情報を得ることが難しくなっています。今回は、医師の監修のもとに、自身も吃音克服を経験した公認心理師が、吃音とは何かについてまとめてみました。

よろしければご覧ください。

<作成日2015.10.15/最終更新日2025.3.5>

※サイト内のコンテンツを転載などでご利用の際はお手数ですが出典元として当サイト名の記載、あるいはリンクをお願い致します。

|

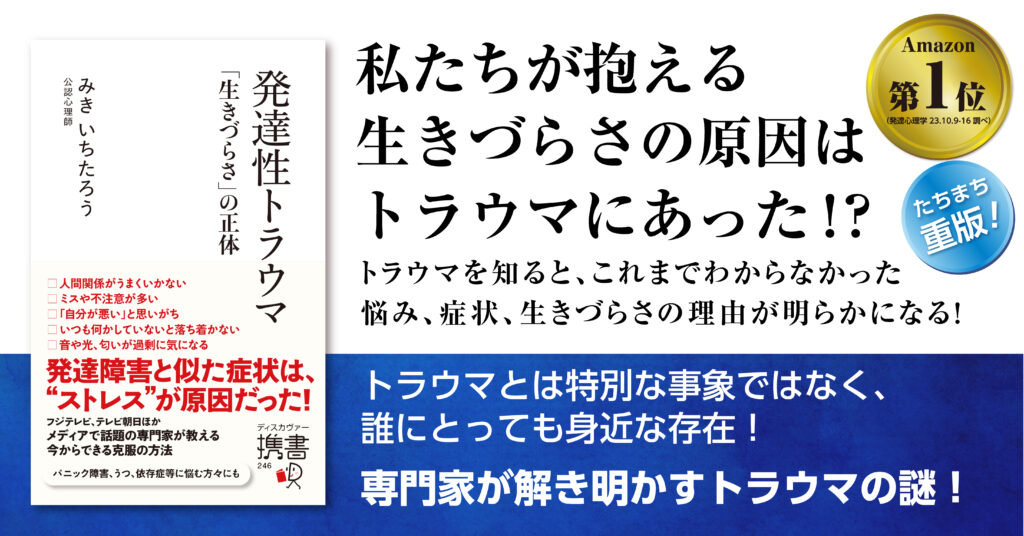

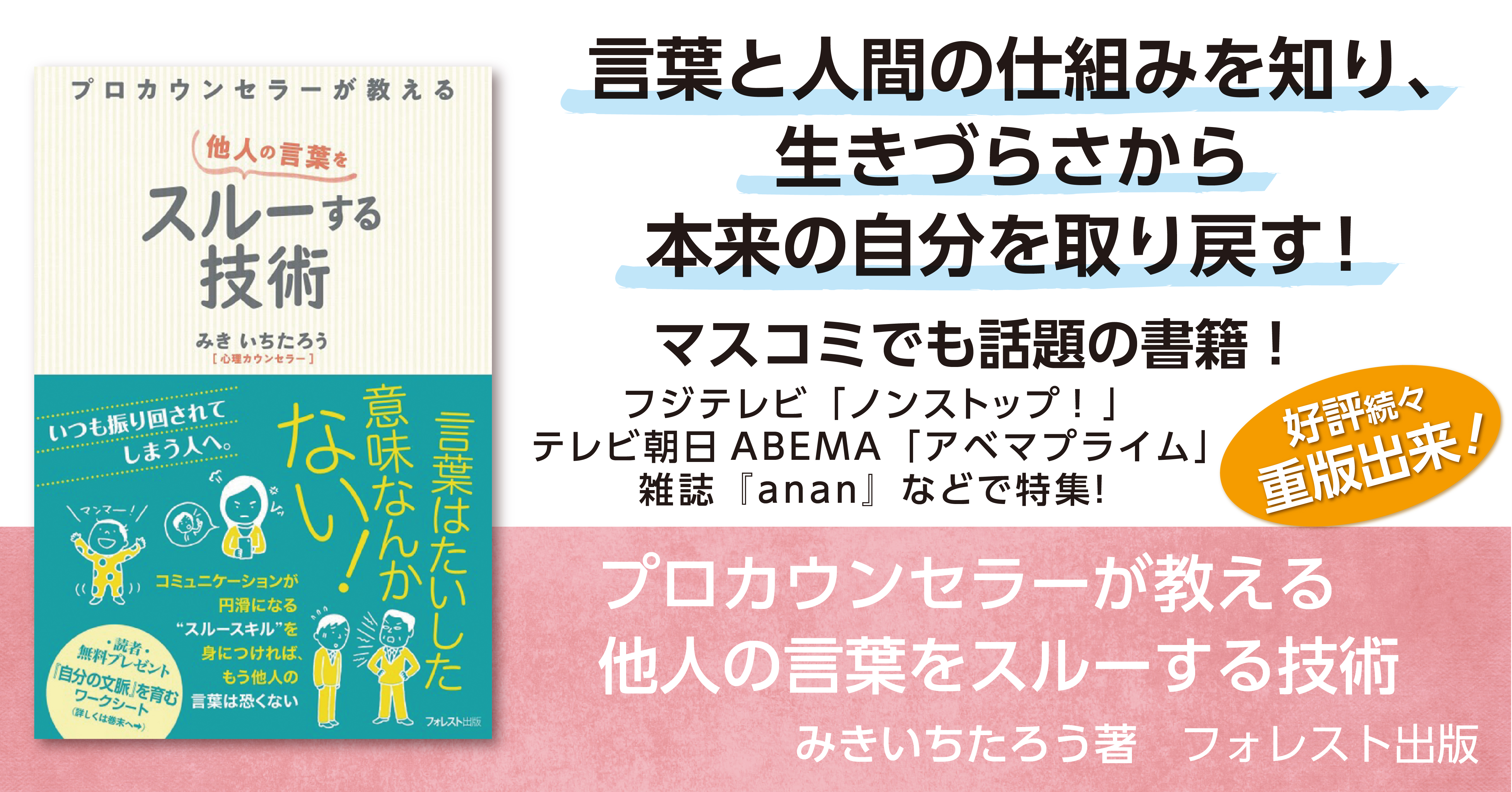

この記事の執筆者三木 一太朗(みきいちたろう) 公認心理師 大阪大学卒 大阪大学大学院修士課程修了 20年以上にわたり心理臨床に携わる。自身も吃音に苦しみ、カウンセリングで克服した経験を持つ。吃音治療、克服のサポートに長年携わっている。『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』など書籍、テレビ番組への出演、ドラマの制作協力・監修、ウェブメディア、雑誌への掲載、多数。 |

|---|

この記事の医療監修飯島 慶郎 医師(心療内科、など) 心療内科のみならず、臨床心理士、漢方医、総合診療医でもあり、各分野に精通。特に不定愁訴、自律神経失調症治療を専門としています。プロフィールの詳細はこちら |

<記事執筆ポリシー>

・自身が吃音当事者でもあり、克服経験を持つ公認心理師が長年の臨床経験やクライアントの体験を元に記述、解説、ポイント提示を行っています。

・管見の限り専門の書籍や客観的なデータを参考にしています。

・可能な限り最新の知見の更新に努めています。

もくじ

1.吃音(どもり)とは何か?

2.「吃音(どもり)」という問題の形成

3.「吃音(どもり)」の多面性

4.吃音(どもり)とはどういった悩み、症状なのか?~その特徴

5.吃音(どもり)が発生する原因についての仮説の変遷

6.吃音(どもり)は癖か?障害か?

7.正常な身体反応としての吃音

→吃音(どもり)について関連する記事はこちらをご参考くださいませ

▶「吃音(どもり)の治し方~自ら克服経験のある専門家が伝える10のポイント」

私(三木)は吃音の当事者です。10代の頃は吃音に苦しみ、友だちとのコミュニケーションがううまくいかずに困難に陥りました。その後、カウンセリングを通して大学院生の頃に吃音を克服した経験を持ちます。

吃音というのは、当事者でなければ理解が非常に難しい症状です。国内最高峰であるはずのリハビリテーションセンターに訪れた当事者が治療者から表面的な症状をカウントされて「あなたは吃音ではない」といわれて愕然とした、というようなことを耳にしたことがあります。専門家、研究者と自認している人たちでさえ、吃音者は吃音を隠すこともできる、といった初歩的なこともわからない、ということがあります。これは、無理解とばかりに専門家を責めることはできません。私も、当事者ではないカウンセラーなどに吃音について丁寧に説明しても、実際に現場に立つと、吃音というものの実態を全くわかってもらえていない、ということに直面した経験があります。理解力も共感力も申し分のない方たちです。それでも、吃音とはなにか?ということについてはなかなか理解できないものなのです。ただ、近年は学会も創設され、エビデンスを元に正しい知識の発信がなされるなど、情報の質は改善されてきています。

専門家でさえわからないという症状ですが、実は、人口の1割もが発達過程で経験し、1%が成人後も苦しむ”ポピュラー”な症状でもあります。少しでも多くの方に適切な情報が届けばと思います。

1.吃音(どもり)とは何か?

吃音(どもり)というものを理解するためには、まず吃音(どもり)がどのように生じるのかを知ると理解しやすいと思います。吃音(どもり)は、発達の過程で生じる特徴的な非流暢さのことを言います。言葉を覚え始めた子どもが、多語発話期(まとまりのある文章で会話できる段階)に差し掛かった際に急速に身に付ける語彙や文章の複雑さに言語処理の能力が追いつかずに発症すると考えられています。

吃音(どもり)は多くの場合2~5歳までの間に発症します。基本的に生まれつき吃音であるという人はいません。吃音(どもり)の98%が10歳までに発症します。もちろん、青年期以降も発症しますがその割合は非常に少ないとされます。

かつては、親の育て方や子どもの性格が原因ではないかとされた時期もありますが、現在では研究によって否定されています。

もともと吃音(どもり)になりやすい体質の方が、環境を誘因として発症すると考えられています。人口の5~10%が生涯のうちに吃音(どもり)が生じるとされています。吃音(どもり)について話してみると悩んでいない方でも「実は、幼いころ私も吃音(どもり)だった」という方は結構いらっしゃいます。発症している割合で5~10%ですからポテンシャルを持つ方はもっと多いかもしれません。

私たち人間にとっては決してまれではないものと言えますし、幼いころの吃音(どもり)は、障害や病というよりは発達の中で起きる自然な過程ともいえます。そのため、多く(7~9割)は成長する中で自然と回復していきます。

(参考)生涯り患率と有症率

吃音(どもり)の生涯り患率(生涯で吃音にかかる人の割合)は、約5%と言われています。ただ、最新の研究では10%を越えるというデータもあります[Reilly,et al,2013]。吃音(どもり)の有症率(現時点で悩んでいる人の割合)は約1%とされています。100人に1人が悩む症状です。地域や言語にも差はないとされています。

(参考)吃音の有名人

吃音を持つ有名人としては、モーゼ、ソクラテス、元首相の田中角栄、GEの元会長のジャック・ウェルチ、歌手のスキャットマン・ジョン、アナウンサーの小倉智昭さん、俳優のブルース・ウィリス、マリリン・モンロー、作家の重松清さん、英国王ジョージ6世 などが知られています。

俗に吃音を持つ人は頭の回転が速い、頭がいい、と言われることがありますが、有名人の名前を見ているとそんなことがうかがえるような気がします。

2.「吃音(どもり)」という問題の形成

幼いころの吃音(どもり)はほとんどの場合、環境を整えることで自然と収束していきます。

環境を整えるとは、発話に関してストレスとなるようなことを避け、その子の発話の能力に応じた言語環境を整えていくことを言います。逆に、過度なストレスがかかったり、心理的にネガティブな影響を受け続けると、負の強化(オペラント学習)が行われ吃音(どもり)が条件づけられてしまいます。

さらに、吃音(どもり)をおさえよう、隠そうとする随伴症状があらわれ、対人関係で苦手意識を持つようになるなどして、現実においても適切な対処ができなくなると、いわゆる「吃音(どもり)」という悩みが形成されてしまうことになります。

吃音(どもり)とは、非流暢さそのものをさすのではなく、それによって生み出された心理的、社会的な「悩み」全体を指します。

(参考)吃音の自然回復率

発症から1.5年以内に3分の1が回復し、4年では74%が回復するとされています。最新の研究では9割を越えるとされるなど考えられているよりも自然回復の割合は高いようです[Mansson,2005]。男子よりも女子のほうが回復しやすいとされています。また親族に吃音(どもり)のある人がいない、発吃時期が早い、構音獲得に問題がない、言語能力や認知能力が高い、情緒/情動面の問題がない、といったことが回復しやすいケースとされています。

「吃音(どもり)」という症状の進展

Bloodsteinがまとめた「吃音(どもり)の進展段階」というものがあります。

自分の症状や、吃音(どもり)という悩みの形成を理解する上では役に立ちます。

第一層から始まり、症状が出たり出なかったり、あるいは、二層から一層に戻ったりしながら進展し、四層まで行くと基本的に自然回復することはないとされています。

いわゆる幼い頃から吃音(どもり)で自然回復せずに成人になっても吃音(どもり)に悩んでいる状態は第四層であることが多いといわれています。

・第一層(症状の出はじめ)

(吃音症状)

・連発(繰り返し)

・伸発(引き伸ばし)

(認知および感情)

・すべての場面で自由に話す

・吃音の自覚なし

・まれに瞬間的なもがき

・恐れ、困惑なし

・情緒的反応なし

↓

・第二層(症状の進展)

(吃音症状)

・難発(阻止:ブロック)

・随伴症状

・連発

・伸発

(認知および感情)

・自由に話す

・吃音の自覚あり

・非常に困難な瞬間は、「話せない」などと言うことがある

↓

・第三層(症状のさらなる進展)

(吃音症状)

・回避以外の症状が出そろう

・緊張性にふるえが加わる

・語の言い換え

・吃音から脱するための工夫をたくみに使う

(認知および感情)

・発話前の予期不安あり

・吃音を隠す工夫を始める

・吃音を嫌い、恥ずかしく思う

・恐怖はない

↓

・第四層(症状の慢性化)

(吃音症状)

・回避が加わる

・吃音から脱するための工夫を行い、一見、どもっていない

・連発、伸発は減少

(認知および感情)

・吃音への恐怖あり

・話す場面を回避し、周りの人に誤解されている

・一人で吃音の悩みを抱える

吃音(どもり)が起きる原因は不明です。しかし、吃音(どもり)が形成していく要因ということについては、言語的、心理的な環境が大きく影響していることがわかります。

3.「吃音(どもり)」の多面性

うつ病など他の病気とも似てなぜ起きるかの原因は公式にはまだわかりませんが、進展して行く流れや症状のメカニズムは徐々にあきらかにわかってきています。

・「CALMSモデル」

近年の研究では、そうした多面的な「吃音(どもり)」を捉える際に下記のように表現されます。「CALMSモデル」といいますが、吃音(どもり)を構成する要素をまとめたものです。

Cognitive:知識面

Affective:心理/感情面

Linguistic:言語面

Motor:口腔運動能力

Social:社会性

・「吃音問題の立方体モデル」

さらにそれらをジョンソンの「吃音問題の立方体モデル」に当てはめると

X軸(吃音の程度:Motor:口腔運動能力、Linguistic:言語面)

Y軸(聞き手の反応:Social:社会性)

Z軸(話し手の心理的反応:Cognitive:知識面、Affective:心理/感情面)

となります。

立方体モデルとは、吃音(どもり)という問題の大きさを表したものです。

X軸は言語的な体質ですがそうした素因があっても、いわゆる環境(聞き手の反応)、心理(話し手の心理的反応)が適切であれば、「問題」とはならなくなります。 自然治癒していく人というのはこの調整が発達の中でなされていきX軸が収まった人たちであるといえます。

このように、吃音とは単なる身体的な流暢性の障害ではなく、心理的、社会的な要素も含んで成り立っている多面的な現象です。

次に吃音(どもり)とはどういった症状なのかをくわしくみたいと思います。

4.吃音(どもり)とはどういった悩み、症状なのか?~その特徴

吃音(どもり)とは、語音の繰り返し、語音の引き伸ばし、語音のブロックといった症状により、流暢な発話が困難な状態を言います。吃音(どもり)は言葉の非流暢性が注目されますが、それだけでは吃音(どもり)の苦しみの半分も理解できません。

吃音(どもり)が苦しいのはそれがもたらす恐れや恥ずかしさなど負の感情であり、何より自尊心を奪ってしまうことです。吃音(どもり)の全体像は「氷山モデル」として理解されています。吃音症状はあくまで氷山の一角であり、問題の多くは水面下にある心理的な問題にある、ということです。

(Sheehan[1970] の氷山モデルを参考に作成)

吃音症状(水面上)

※吃音症状は常に現れるわけではなく、状況によって発生したり消失したりします。また調子に波があります。

・中核症状(吃音に特徴的な非流暢性)

・語音の繰り返し(あ、あ、あ、など)

・語音の引き伸ばし(あー、あー、あー、など)

・語音のブロック(詰まって言葉が出ない)

など

・二次症状

・筋肉の過剰な緊張

・随伴症状(顔をゆがめたり、手足を動かしたり)

・回避行動(苦手な場面を避ける、言葉の言い換え)

・注目/監視(発話や身体の状態、結果への注目)

・意図的発話/意図的操作

など

心理的な問題(水面下)

恐れ、不安(予期不安)、恥ずかしさ、自己否定、罪悪感、劣等感、絶望感、孤立感、など

吃音(どもり)の特徴

吃音(どもり)の特徴をまとめてみました。

1.状況(シチュエーション)によって吃音症状が発生したりしなかったりする。

上記にも書きましたが、吃音(どもり)を特徴づけるものであり理解を難しくするものは、その症状が常に現れるわけではないということです。状況に依存して症状が発生したり消失したりします。特に対人状況では顕著に現れます。現れ方は人によって異なります。

例えば下記のようなことです。

・接する人による違い

親しくない人の前では強く生じるが親しい人では大丈夫といったケース

逆に、初見の人ではそれほどでもないけど、親しい人では強く出るといったケース、など

・場面による違い

電話では症状がひどいけど、対面だったらそうでもないケース

逆に、電話ではお互いに姿が見えないからどもらないといったケース、など

・言葉による違い

どの言葉でどもるかは人によって違いますし、重要と思うかどうかによっても違います。例えば、「あ行が苦手な人」「た行が苦手な人」。

苦手な言葉は変わることがあります。得意な言葉でもそれが重要な言葉になった途端にどもるようになります。

・調子の波がある

その日の体調などで全然どもらない時もあれば、どもる時もあります。

・斉読や歌、独り言ではどもらない

吃音(どもり)はタイミングの障害ではないか?との仮説がありますが、タイミングを合わせやすい状況あるいは、対人関係がないところではどもらないことが多いです。

特に歌や斉読ではどもることはありません。

繰り返し、引き伸ばし、ブロックなどの非流暢性の特徴は専門書に明確に記載されていますが、症状の発生が状況(シチュエーション)に依存するということについては読み取りにくいことが多いです。また、吃音当事者は言いにくい言葉を避けて吃音を回避して隠していることがあるからです。

そのため書籍のみで勉強すると常に非流暢性が生じると思ってしまいます。

実際に吃音当時者に接してもほとんど症状が見られないことも多く、「あなたは全然どもらないですね」と吃音を知らない人(”研究者”、”専門家”でさえ)は思ってしまいます。しかし、吃音当事者は内面では吃音(どもり)を回避することにヘトヘトで「この人は何もわかっていない」と感じることがしばしばあります。

2.100%の力を発揮できればどもらない

九州大学病院の菊池先生も書籍で書かれていますが、吃音(どもり)で悩む人も100%の力を発揮できればどもりません。これが吃音(どもり)の大きな特徴です。ただ、適切な環境ではないとその力を発揮できず、流暢に話をできなくなってしまうのです(菊池良和「エビデンスに基づいた吃音支援入門」(学苑社)など)。

ジョンソンの「立方体モデル」とも合わせて見ると吃音(どもり)には、環境や心理的な影響がいかに大きいかがわかります。

3.明らかな身体的な不具合などはない

吃音(どもり)とはそれとわかる明らかな身体的不具合がないということも大きな特徴の一つです。原因解明を大変難しくしている要因でもあります。

明らかな不具合があれば症状は恒常的に生じているでしょうし、原因ももっと早くに明らかになっているはずです。

もちろん最近の研究で脳や遺伝についてさまざまな研究がなされていますが、まだはっきりとしたことはわかりません。

現在は仮説として脳機能の連携に問題があるのではないかと言われています。それぞれの機能には異常がなくてもある機能が他よりも過剰なために話すタイミングが適切に取れなかったり、発話が追いつかなかったりということが考えられるようです。

4.吃音(どもり)と普通の人でも生じる非流暢さとの区別が難しい

言葉が詰まったり、語頭を繰り返したり、といったことは、吃音(どもり)ではない場合でも生じるということです。明確な区別が難しいことも吃音の特徴です。

そのため、吃音(どもり)が治るということについても、現時点で明確な定義はありません。

吃音(どもり)ではない人でも流暢ではない場面があるということを考えると、吃音(どもり)が治るとは、普通の人程度の非流暢さになることであって、完全な流暢さを獲得することではないということがわかります。

5.否定的な感情や自己の発話への過剰な注意

傍から見るとわかりませんが、吃音(どもり)で悩んでいる人は内面では否定的な感情、自己否定感、予期不安に囚われています。また、どもりへの恥しさや恐れということから、常に自分の会話を監視しています。ヘトヘトになるくらい、気をつかい気持ちをすり減らしているのです。

吃音(どもり)で悩む人の4割が社交不安障害を併発すると言われていますが、とても人の目を気にしています。

吃音(どもり)で悩む方も症状の軽い人が、症状が重くて平気でどもっている人を羨ましいと感じることがあるのです。いくらどもっても恥ずかしいと思う気持ちがなければどれほど楽であろうかと感じています。否定的な感情こそが「吃音(どもり)」の核心と言っても過言ではありません。

5.吃音(どもり)が発生する原因についての仮説の変遷

吃音当事者が”吃音博士”になる必要はありませんが、過去になされた仮説の中には興味深い知見も含まれます。吃音(どもり)についてより深く理解するためにここではその代表的な仮説を簡単にまとめてみました。

※ここで「原因」としているのは、「発吃の原因」です。悪化の要因とは異なります。

身体の問題とする仮説

19世紀から20世紀初頭、言葉をうまく発することができないという症状から身体の器質的な異常ではないかということが疑われました。ただ、いろいろと研究してみても、原因となる部位を特定することはできませんでした。例えば、話す機能の問題だからと発話に関連する部位を見ても顕著な異常は見られない。緊張に関連する部分を見ても、顕著ではない、といったような感じです。

吃音で悩む人の発声器官などをいくら検査しても異常は見られません。もし異常があると常に言葉に障害が出るものですから、吃音(どもり)ではなく別の言語障害という括りになってしまいます。

ハードウェアとしての脳や身体に異常を探そうとしても、複雑な吃音(どもり)という現象を説明することについても十分ではなかったということが考えられます。

・大脳半球優位説

そこで、利き手の矯正などが原因となり、左半球と右半球が同じくらい活動して命令が混乱した結果、言葉に異常をきたすという仮説が提唱されました。

(トラヴィスらが提唱したもので、“大脳半球優位説”や“破壊説”とも呼ばれます)脳や身体もハードウェアとして捉えることが行き詰ったので、プログラムの異常、つまりどちらかというとソフトウェア、命令系統の障害としてとらえられないか、という仮説でした。確かに、当時は左利きの人や利き手を強制した人の中に吃音(どもり)が多いとされたので、注目されました。

ただ、これも実際の吃音(どもり)の割合が右利きの人などとも変わらないことがわかり、結局否定されてしまいました。(最近、吃音者は、右半球が過活動を起こしていることが明らかになってきたため、実は先見性があったとも言われています。このように、一度否定された説も時代が経るとともに再び脚光を浴びることがしばしばあります。)

単純に身体的な観点に原因を求めるだけではうまく症状を説明することができませんでした。

※1970年代に日本で出版された「吃音研究ハンドブック」でも吃音(どもり)の定義について「(吃音に関係する機能上の)それとわかる身体的、精神的な異常さがないこと」とされています。以下に紹介する、診断起因説も1940年代ですから、昔から吃音はいわゆる単純な身体障害という観点では捉えらなくなっていたと考えられます。

環境や心理の問題とする仮説

・診断原生理論(診断起因説)

そこで、出てきたのが、フロイトの説を援用した欲求抑圧説やあるいは、予期闘争説といった環境や心理的なものに原因を求めるものです。最も有名なものは、ウェンデル・ジョンソンの診断原生理論(診断起因説)です。

診断原生理論(診断起因説)とは、

「臨床上の吃音は、吃音と診断された時にはじまる」

というものです。

これは、発吃の原因としては認められていませんが、現在でも吃音(どもり)悪化の予防に関して踏まえておくべき重要な説です。周囲の関与がとても影響するからです。

吃音(どもり)は、人から指摘されたり、言葉で失敗した経験を自ら恥じることで本格的に吃音で悩み始めるケースが多いです。逆に、いくら言葉が乱れても、環境が良ければ悩みと思わない人もいます。つまり、他者の指摘や自分の判断が“診断”となって吃音を悪化させると考えられるのです。

また、治療する上でも、「ちゃんと話をしなさい」「ゆっくり話をしなさい」といった声掛けが、二次的な診断となって苦しめ続ける事にもなります。ですから、診断原生理論(診断起因説)の考え方は治療する上でもとても大切です。

このように現在においても重要な考えなのですが、診断起因説は吃音(どもり)の発生が親や学校の先生の責任ともなりかねません。そのため、親の関与が否定されるとともに診断起因説は注目されなくなってしまいました。

※自閉症など別の症状でも同様に、母原説から遺伝説へという流れがありました。自閉症が親の育て方のせい(母原説)とされたことへのヒステリックともいえる批判から、子育てのせいだとする考えは自粛されることになりました。その対抗として全て生まれつきということが過度に強調されることになりました。現在では、子育てなど環境の影響も見直されるようになっています。

条件反射のいき値の異常として捉える仮説

もう一つ、日本で函館刑務所の職員で、のちにカウンセラーとなった廣瀬努氏が提唱した、吃音(どもり)は外部からの緊張を原因とする条件反射とする説もありました。口というのは、発声のためだけではなく、動物においては、攻撃のための器官でもあります。そのため、緊張すると発声よりも攻撃や防御を優先とする機能が働くために、発声は抑制されます。心理的なことが原因となって、条件反射のいき値が上がることでどもってしまうという考えです。カウンセリングによっていき値を下げることで治療が可能としています(廣瀬努「どもりは必ず治る―吃音の原因と矯正」(八重岳書房))。

心理的な面、身体的な面においても説明できる範囲は広く、あまり広く知られていませんが、現在でも再度取り上げる価値のある説だと思います。

遺伝に原因を求める仮説

遺伝についての研究が発展する中で、吃音(どもり)についても遺伝の影響が注目されるようになりました。吃音(どもり)で悩む方の家系図を調べたり、一卵性双生児と二卵性双生児を比較したり、ゲノム解析から原因遺伝子を研究したり、さまざまな研究が行われています。その中で、原因となる遺伝子が解明された、といったニュースを目にすることがありますが、まだ途上であるため確定された研究というのはありません。

吃音(どもり)の遺伝形態は、多要因型遺伝モデル(multifactorial genetic model)といわれています。多要因型遺伝モデルとは、病気そのものが遺伝するのではなく、なりやすさや体質が遺伝するという遺伝形態です。生活習慣病や、ガン、アレルギーなども多要因型とされています。

多要因型の場合、関係する遺伝子は「原因遺伝子」ではなく「感受性遺伝子」と呼ばれます。特定の「病気の遺伝子」というものは存在しません。関係する遺伝子それ自体は病気ではない人でも誰もが持っているものですが、多く持つとなりやすい体質になったり、病気になるリスクが高まるというものです。

多要因型は、遺伝的要因があったとしても必ずしも発病にはつながらず、環境要因を左右することで予防できたり改善することができます。吃音(どもり)における遺伝というのは「体質」の遺伝を指しており「吃音そのもの」は遺伝しないとされています。(例えば、ガンでも、ガンそのものは遺伝しません。)仮に吃音(どもり)を持つ近親者と同じ遺伝子を持っていたとしても、発症するかどうかは環境によります。

(参考)遺伝の影響

吃音(どもり)に関する遺伝の研究も近年進んでいます。吃音(どもり)を引き起こしやすくする遺伝子もいくつか見つかってきています。吃音(どもり)は多要因型遺伝モデルだと考えられています。複数の感受性遺伝子があることでリスクが高まり、症状の出現に遺伝的要因と環境的要因が関与するというものです。体質が遺伝するということであって吃音(どもり)そのものは遺伝しません。例えば親に吃音(どもり)があっても、子どもが吃音(どもり)になる割合は15%程度とされます。私たち人間は性格などあらゆるものが遺伝と環境の影響下にあります。そのため吃音(どもり)について遺伝の影響をとかく大きく捉える必要はありません。

総合的に捉える仮説

以上を踏まえて、現在では、「原因は一つではなく、幾つもの要素が関連して生じているのではないか」といった総合的な観点が有力です。

吃音(どもり)とは、単一の要因では捉えることはできない、生理的、心理的、社会的なものがあいまった複数要因による症状だと考えられています。吃音(どもり)は、生理的な体質などを背景に、環境や心理的な要因も相まって発症するという説が現在は広く支持されています。(多要因説などが知られています。)

・心身症としての吃音

もともと、吃音は耳鼻咽喉科や小児科の担当領域として言語障害や行動障害という観点から捉えられることが多く、“心身相関”で捉える観点は薄いものでした。

人間は心と体が互いに影響しあっています。

吃音(どもり)の特殊性ばかりに目を奪われてしまいますが、実はイップスなど精神が影響して身体が思うように動かなくなることは決して珍しくありません。イップスは、ゴルファーやテニスプレーヤーがプレッシャーから自分の動作に意識を向けすぎることで思うように腕などが動かなくなることです。

この際も、もちろん遺伝子や脳の働きを確認すれば何か異なる要素を見つけることができるでしょうが、心理的な影響が大きいことは明らかです。

吃音も同様に身体には明らかな異常がないのに環境や心理が影響して症状が進展します。

心身症として吃音を捉えようとする観点は昔からありました。心身症とは、「身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会的な因子が密接に関与。器質的ないし機能的障害がみとめられる病態をいう」とされています。

多要因説などが登場してきましたが、今後は“心身相関”という観点からの吃音研究が進んでいくことも期待されます。

6.吃音(どもり)は癖か?障害か?

吃音(どもり)をどのように捉えるのかについては、研究者、当事者でもさまざまです。障害と捉える人もいれば障害ととらえられることに抵抗を示す人もいます。吃音(どもり)は「吃音症」と呼ばれたり「吃音癖」とよばれ癖と認識されたりとさまざまです。吃音(どもり)は、まだ明確な定義もありませんから、どちらが正解で不正解ということはありません。

”障害”と捉えることで適切な支援を受けることができたり、社会から理解してもらえたり、自分の責任ではないとして吃音(どもり)で悩む人や家族が過剰な自責感から解放されるという面もあります。

一方、解決するためには、環境や心理的なアプローチして話す意欲や自尊心を損なわないようにすることが必要とされますが、誰にでもある”癖”と捉えることが後押しし、心理的な否定感から抜け出しやすくなる場合もあるかもしれません。

捉え方はさまざまですが、”癖”と”障害”の境界(失調、不調)のものというあたりが妥当なようです。境界にあるということはその状態から抜け出すことが十分可能な症状だともいえるのです。

厚生労働省の定める分類では「吃音症」として分類されています。米国精神医療学会が定めるDSM-5-TR(精神障害の診断と統計マニュアル)では「小児期発症流暢症」という名で掲載されています。※これらは行政管理のためや研究を進めやすくするための便宜的なもので、医学的に確定されたものではありません。

7.正常な身体反応としての吃音

基本的に、病気や障害の研究というのは、それ自体を問題、異常としてあつかいます。

一方で、病気や不調の多くは身体の正常な働きであることが多いことは皆様もご存知だと思います。例えば、私たちが熱を出して寝込んだ時、「発熱」はまさに病気の症状とされます。解熱剤で治療しようとします。しかし、「発熱」自体は身体の正常な免疫機能として起こっていることで、下手に熱をおさえてしまうとウイルスに身体がやられてしまいかえって不調が悪化してしまうことがあります。仕事などの都合で一時的に熱を下げる必要がなければ、免疫機能の邪魔をせずにむしろ発熱させたほうが良いという考えもあります。

吃音(どもり)も同様の捉え方ができます。「悪」ではなく正常な反応の結果とも言えるのです。事実、発声練習などでどもりだけを取ろうとすると失敗することが多いのです。

私たちは話すことを当たり前のこととしていますが、複雑な言葉を話すのは動物の中でも人間だけです。何億年もつづく、生命が進化する過程の中でみれば、実は複雑な言語を操ることはごく最近のことなのです。本来動物にとっての口は、食事のため、毛づくろいのため、あるいは攻撃や防御のために用いるためのものです。口は一つの機関に複数の機能があるため、緊張すれば話すこと以外の機能が無意識に先に立ち、発話は後回しにされてしまいます。これが吃音(どもり)というものを生じさせているもう一つの側面ではないかとも考えられるのです。

例えば、吃音者の特徴として自分の発話への過剰な監視/注目があります。自分の発話を過剰に監視していれば緊張の程度が高くなり、どもって当たり前の状況になります。あたかも、結婚式のスピーチを行っているような状態に常に自分を追い込んでいます。そのため、緊張に身体が反応して発話よりも呼吸や防御を優先しようとし、結果としてどもりが生じるのです。

また、別の観点では、人間も含め生物の動きは、良い意味での、“ゆらぎ”や“乱れ”を伴い、有機的に活動しています。人間の発話についても同様で、ある程度の“ゆらぎ”や“乱れ”があるからこそ成立するものといえます。よく観察してみると誰でも言葉が乱れていますし、言いにくい言葉は誰にでもあります。”乱れ”“ゆらぎ”があるからこそ人間らしいと言えます。

木がしなることで衝撃を吸収し、バランスと強度を保っているように人間も“乱れ””ゆらぎ”があるから有機体として存在できるのです。吃音は、発達の過程や環境のストレスで生じる”しなり“ともいえます。私たち人間が持つ悩みに広く共通しますが、その”乱れ”“ゆらぎ”に対して、不適切な規範を当てはめたり、意味づけ、ラベルづけを行うことで”乱れ”“ゆらぎ”は途端に異物となります。

さらに、人間のコミュニケーションというのは非言語も含めて身体全体で行われています。対人環境では、相手の間(ま)や空気を感じ取ろうと無意識に身体が動きます。言葉をおさえる身体の動きは、相手の空気や間(ま)を受け取るために必要な受け身の動作ともいえます。

その身体の動きを「吃音(どもり)」と呼び、否定的に捉え、無理におさえこもうと矢継ぎ早に発話を行うとすることは余計に症状を悪化させてしまいます。吃音を「悩み」として形成させてしまう要因です。

こうした意味を知ることは吃音(どもり)を克服する上では大変重要です。なぜかというと、治療のアプローチが異なってくるからです。異物を除くように吃音に対するのではなく自然体とは何かを知り、本来の姿に戻していこうということができるからです。より自分らしい取り組みを行えるようになります。

吃音とは正常な身体反応の結果であるともいえます。本質的な吃音治療とは異物を取り除くような対立的なアプローチではなく、“調和”をもたらす取り組みであるといえます。

吃音についてさらにくわしく知るために

最近は、エビデンスを踏まえた良書が出版されています。ぜひ参考になさってください。

菊池良和「吃音のリスクマネジメント」(学苑社)

菊池良和「エビデンスに基づいた吃音支援入門」(学苑社)

菊池良和「吃音のことがよく分かる本」(講談社)

都筑澄夫「吃音は治せる」(マキノ出版)

吃音を治療するために

まず、子どもの場合は自然回復の割合も高く(9割近い)、自然回復しないケースでも適切に取り組めば予防することはできます。

一方成人の場合は、まだすべてのケースを完全に治す方法というものは存在しません。しかし、さまざまな試みで進展を防いだり、実際に克服できている方もいらっしゃいます。

詳細は別の記事でまとめていますが、まずは、ご自身のペース、スタイルで取り組みをスタートすることが大切です。

→吃音(どもり)について関連する記事はこちらをご参考ください

▶「吃音(どもり)の治し方~自ら克服経験のある専門家が伝える10のポイント」

→当センターの吃音(どもり)専門カウンセリングはこちらをご覧ください

※サイト内のコンテンツを転載などでご利用の際はお手数ですが出典元として当サイト名の記載、あるいはリンクをお願い致します。

(参考・出典)

小林宏明・川合紀宗「吃音・流暢性障害のある子どもの理解と支援」(学苑社)

バリー・ギター「吃音の基礎と臨床」(学苑社)

都筑澄夫編著「改訂 吃音 言語聴覚療法シリーズ13」(建帛社)

都筑澄夫「吃音は治せる」(マキノ出版)

都筑澄夫編著「間接法による吃音訓練」(三輪書店)

菊池良和「吃音のリスクマネジメント」(学苑社)

菊池良和「エビデンスに基づいた吃音支援入門」(学苑社)

菊池良和「吃音のことがよく分かる本」(講談社)

マルコム・フレーザー「ことばの自己療法」

飯高京子、若葉陽子、長崎勤編「吃音の診断と指導」(学苑社)

など